Current Affairs – 4 December, 2021

श्री आर वेंकटरमन

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज (04 दिसम्बर, 2021) राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री वेंकटरमन के चित्र के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की।

रामस्वामी वेंकटरमण, (रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरामण या रामास्वामी वेंकटरमण) (४ दिसंबर १९१०-२७ जनवरी २००९) भारत के ८वें राष्ट्रपति थे। वे १९८७ से १९९२ तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के पहले वे ४ वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मंगलवार को २७ जनवरी को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे ९८ वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश भर के अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने २:३० बजे दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में अंतिम साँस ली। उन्हें मूत्राशय में संक्रमण (यूरोसेप्सिस) की शिकायत के बाद विगत १२ जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे साँस संबंधी बीमारी से भी पीड़ित थे। उनका कार्यकाल १९८७ से १९९२ तक रहा। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व वेंकटरमन करीब चार साल तक देश के उपराष्ट्रपति भी रहे।

SOURCE-PIB

PAPER-G.2

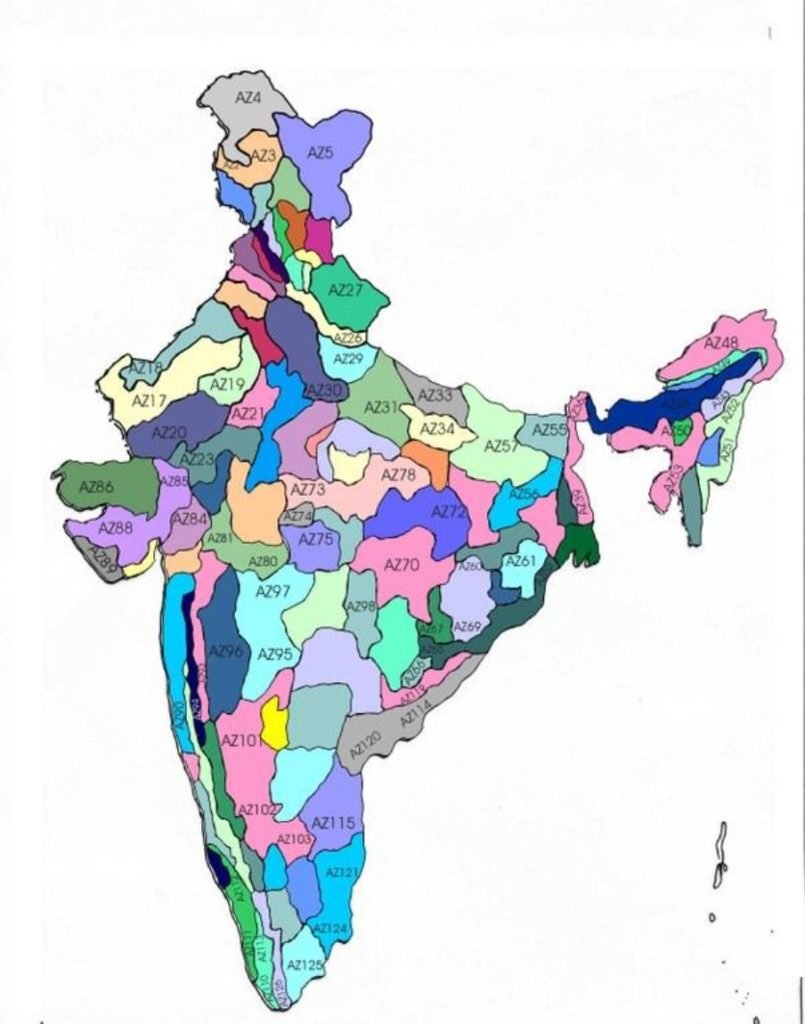

भारत के कृषि-जलवायु क्षेत्र

कृषि-जलवायु क्षेत्र वह भूमि है जो विशेष प्रकार की फसल उगाने के लिए उपयुक्त होती है। सतत कृषि उत्पादन के लिए देश में भूमि को कृषि-जलवायु क्षेत्रों में चित्रित करना आवश्यक है।

भारत के कृषि-जलवायु क्षेत्र कौन से हैं?

भारत में 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। वे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, गंगा के निचले मैदान, मध्य गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान, ट्रांस गंगा के मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ, मध्य पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी तट के मैदान और पहाड़ियाँ, गुजरात के मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और द्वीप हैं।

कृषि-जलवायु क्षेत्र और कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र में क्या अंतर है?

- कृषि-जलवायु क्षेत्र से एक कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र बनाया जाता है। यह भूमि इकाई है जो जलवायु और बढ़ती अवधि की लंबाई के लिए एक संशोधक के रूप में कार्य करती है। भारत में 20 कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र हैं।

- कृषि-जलवायु क्षेत्र के दो प्रमुख रूप हैं। वे जलवायु और बढ़ती अवधि हैं। कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र में चार प्रमुख चर हैं। वे जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भू-आकृतियाँ और बढ़ती अवधि की लंबाई हैं।

कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए NARP

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (National Agricultural Research Project) शुरू की। ये केंद्र क्षेत्रों में कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों और फसल पैटर्न का विश्लेषण करेंगे।

कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है?

एक “कृषि जलवायु क्षेत्र” प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों एवं जोतने वालों के लिए उपयुक्त होती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित किए बिना भोजन, फाइबर, चारा और लकड़ी से मिलने वाले ईंधन का उपलब्धता को बनाए रखना एवं इन क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। एक कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र जलवायु मुख्यत: मिट्टी के प्रकार, फसल की उपज वर्षा, तापमान और पानी की उपलब्धता वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में समझा जाता है। (एफएओ, 1983) है। कृषि जलवायवी योजना का लक्ष्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित उपलब्ध दोनों ही संसाधनों का अधिक वैज्ञानिक रुप से उपयोग करना है।

भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों की योजना

329 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र के साथ देश कृषि जलवायु स्थितियों की एक बड़ी जटिल संख्या को प्रस्तुत करता है।

देश में कृषि जलवायवी जानकारी प्रस्तुतिकरण के लिए अब पर्याप्त आंकड़ें उपलब्ध है।

मिट्टी, जलवायु, भौगोलिक और प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर वृहद स्तरीय योजना निर्माण के लिए प्रमुख कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों को चित्रित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। वे इस प्रकार हैं।

- योजना आयोग द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु क्षेत्र

- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत कृषि जलवायु क्षेत्र (NARP)

- मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा निर्धारित कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र(NBSS और Lup)

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन.ए.आर.पी.)

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन.ए.आर.पी.) अंतर्गत भारत के कृषि जलवायविक क्षेत्रों का चित्रण वर्तमान में, स्थल विशिष्ठ अनुसंधान विकसित करने तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतियों के विकास के उद्देश्य से कृषि जलवायविक क्षेत्रों की पहचान को उचित प्रेरणा मिली है। अधिक सही कृषि गतिविधियों की योजनाओं के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र (योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 15 संसाधन विकास क्षेत्र) को एन.ए.आर.पी. योजना अंतर्गत मृदा, जलवायु (तापमान), वर्षा और अन्य कृषि मौसम विज्ञान अभिलक्षणों के आधार पर उप-क्षेत्रों में बांटा गया है।

प्रत्येक राज्य के बृहत अनुसंधान समीक्षा पर आधारित एन.ए.आर.पी. अंतर्गत भारत में कुल 127 कृषि जलवायविक क्षेत्र पहचाने गए हैं। क्षेत्रीय परिसीमाएं चित्रित करते समय प्रत्येक राज्य के भू आकृतिक मण्डलों, उसकी वर्षा पद्धति, मृदा प्रकार, सिंचाई जल की उपलब्धता, वर्तमान शस्य-पद्धति तथा प्रशासनिक एककों को इस प्रकार विचारार्थ लिया गया है कि क्षेत्र में प्राचलों पर थोड़ी सी ही भिन्नता हो।

एन.ए.आर.पी. के क्षेत्रीय परिसीमा का चित्रण अधिकतया जिलों तथा कुछ मामलों में तालुका/तहसिलों या उपमण्डलों के रुप में भी पर्याप्त विचारार्थ लिया गया है।

योजना आयोग द्वारा दिये गये कृषि जलवायु क्षेत्र

सातवीं योजना के नियोजन लक्ष्यों की मध्यावधि समीक्षा का एक परिणाम के रूप में योजना आयोग ने प्राकृतिक भूगोल, मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, सिंचाई का विकास और कृषि के लिए खनिज संसाधनों की योजना, जलवायु पैटर्न, भविष्य की रणनीति के विकास के लिए एवं फसल के आधार पर देश को पंद्रह व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। चौदह क्षेत्रों मुख्य भूमि से संबंधित थे और शेष एक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीप में थे।

इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी कृषि जलवायु बातों पर आधारित नीति का विकास कर राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं के साथ कृषि जलवायु क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए किया गया था। कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना में आगे कृषि-पारिस्थितिकी मापदंडों के आधार इन क्षेत्रों का क्षेत्रीय विभाजन संभव हो पाया।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

ग्रेटर टिपरालैंड

ग्रेटर टिपरालैंड (Greater Tipraland) त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं।

मामला क्या है?

त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें 5.92 लाख त्रिपुरी, 1.88 लाख रियांग हैं। ये तीन आदिवासी समूह राज्य के प्रमुख आदिवासी हैं। कुछ छोटे आदिवासी समूहों ने हाथ मिला लिया है और टिपरा मोथा (Tirpaha Indigenous Regional Alliance) और IPFT (Indigenous People’s Front of Tripura) राजनीतिक दलों का गठन किया है। ये पार्टियां अब तर्क दे रही हैं कि वे अपने “अस्तित्व” के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं।

संवैधानिक वैधता

उनका दावा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत मांग कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि “संसद नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की अनुमति देगी और भारतीय संघ में नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवेश की भी अनुमति देगी”। अनुच्छेद 3 कहता है कि “संसद किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी करेगी”।

मामला सामने क्यों आया?

त्रिपुरा पर 13वीं शताब्दी के अंत से 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश (Manikya Dynasty) का शासन था। विलय का दस्तावेज स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में प्रवेश करने के लिए भारतीय राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। समय के साथ, इस क्षेत्र की कुछ स्वदेशी जनजातियाँ राज्य में अल्पसंख्यक हो गई हैं। यह मुख्य रूप से 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण हुआ। 1881 में राज्य में आदिवासियों की आबादी 63.77% थी। 2011 में यह संख्या घटकर 31.8% हो गई।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.2

फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी

हवाई यात्री 2022 से अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा शुरू करने वाले पहले हवाई अड्डे कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा हैं।

योजना

- इस परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा NEC Corporation Private Limited को चुना गया है।

- फेस रिकग्निशन डेटा का विवरण डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (Digi Yatra Central Ecosystem) में स्टोर किया जायेगा।

- इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, यात्री को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्थान करने वाले हवाई अड्डे के बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम पर PNR चेहरे की बायोमेट्रिक्स भेजनी होगी। यात्री सेवा का विकल्प नहीं चुनने का विकल्प भी चुन सकता है।

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चेहरे की पहचान की जाएगी।

डिजी यात्रा नीति (Digi Yatra Policy)

इस परियोजना को डिजी यात्रा नीति के हिस्से के रूप में लागू किया जायेगा। यह नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना है। यह यात्रियों को सुरक्षा स्कैनर के माध्यम से तेजी से गुजरने में मदद करता है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3

भारतीय नौसेना दिवस

हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना दिवस निम्नलिखित थीम पर मनाया जा रहा है :

थीम : Combat Ready, Credible and Cohesive

यह थीम संदेश भेजती है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और भारतीय नौसेना किसी भी समय चीनी सेना का सामना करने के लिए तैयार है।

ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कराची हार्बर पर हमला करने के लिए 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था।

ऑपरेशन ट्राइडेंट (Operation Trident)

ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर की रात में शुरू किया गया था। इस हमले के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय में ईंधन भंडारण टैंकरों को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौकाओं में से 4 को डुबो दिया और इसमें 500 पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गये।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहली बार भारत ने एंटी-शिप मिसाइल तैनात की थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पायथन किया गया था।

ऑपरेशन पायथन (Operation Python)

ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पहले हमले के बाद, पाकिस्तानी नौसेना ने व्यापारिक जहाजों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना को मात देने का प्रयास किया। पाकिस्तानी नौसेना के इस कदम का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन पायथन शुरू किया गया था।

भारतीय नौसेना दिवस का इतिहास

इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय नौसेना दिवस अक्टूबर के महीने में रॉयल नेवी के ट्राफलगर दिवस के साथ मनाया जाता था। ट्राफलगर दिवस 21 अक्टूबर को पड़ता है।

भारतीय नौसेना

भारत का राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। एक चार सितारा एडमिरल को भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह नौसेना की कमान संभालता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ब्रिटिश व्यापारी जहाजों की सुरक्षा के लिए की गई थी।

ऑपरेशन ट्राइडेंट क्यों शुरू किया गया था?

3 दिसंबर, 1971 की शाम को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला कर दिया। हमले के जवाब में भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। तीन उच्च गति मिसाइल नौकाओं को कराची बंदरगाह की ओर भेजा गया।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1 PRE