Current Affairs – 6 November, 2021

मध्यस्थता विधेयक

पारंपरिक अदालत प्रणालियों से अलग, विवादों के त्वरित निपटान के लिए भारत सरकार, मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए अधिनियमों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल कर रही है। इसी के एक भाग के रूप में, मध्यस्थता के लिए एक विशेष कानून लाने पर विचार किया गया है।

चूंकि मध्यस्थता संबंधी कानून नियमों और विनियमों समेत कई अधिनियमों में निहित हैं, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि मध्यस्थता पर वर्तमान वैधानिक रूपरेखा को निर्धारित किया जाए और मौजूदा कानूनों में संशोधन के साथ एक व्यापक कानून पेश किया जाए। विधेयक में ‘सुलह’ और ‘मध्यस्थता’ शब्दों को परस्पर एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा पर विचार किया गया है। भारत ने सिंगापुर मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मुद्दों पर मध्यस्थता पर एक कानून बनाना वांछनीय है।

तदनुसार, वाणिज्यिक और अन्य विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता लागू करना, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय बनाना, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना तथा ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाना है। मध्यस्थता के लिए विवाद से जुड़े अन्य मामलों या आकस्मिक मामलों को भी शामिल किया जा सकता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- मसौदा विधेयक मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का प्रस्ताव करता है और साथ ही तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक फोरम/अदालतों के समक्ष जाने संबंधी वादियों के हितों की रक्षा भी करता है।

- मध्यस्थता समाधान समझौता (एमएसए) के रूप में मध्यस्थता के सफल परिणाम को कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया है। चूंकि मध्यस्थता समाधान समझौता पक्षों के बीच आपसी सहमति के समझौते से बाहर है, इसलिए सीमित आधार पर इसे चुनौती देने की अनुमति दी गई है।

- मध्यस्थता प्रक्रिया, मध्यस्थता की गोपनीयता की रक्षा करती है और कुछ मामलों में इसे प्रकट करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

- 90 दिनों के भीतर राज्य / जिला / तालुक कानूनी प्राधिकरणों के पास मध्यस्थता समाधान समझौते के पंजीकरण की भी सुविधा दी गयी है, ताकि उक्त समाधान के प्रमाणित रिकॉर्ड के रख-रखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

- भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान।

- सामुदायिक मध्यस्थता की सुविधा।

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR)

- कानूनी तथा गैर-कानूनी मामलों की बढ़ती तादात को मद्देनज़र रखते हुए अदालतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिये कुछ विशेष मामलों को वैकल्पिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिये।

- इस संदर्भ में पंचाट, मध्यस्थता तथा समाधान (इन्हें संयुक्त रूप से पंचाट तंत्र कहा जाता है) कुछ ऐसे उपाय हैं जो वैकल्पिक क्षतिपूर्ति प्रणाली के आधार-स्तंभों के रूप में उपस्थित हैं।

पंचाट

- यह वस्तुतः वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत (तटस्थ रूप से उपस्थित) तीसरा पक्ष मामले की सुनवाई करता है तथा निर्णय देता है। भारत में पंचाट तंत्रों की स्थापना पंचाट एवं समाधान अधिनियम के तहत की गई है।

मध्यस्थता

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य, तीसरे (तटस्थ) पक्ष के माध्यम से विवादित पक्षों के मध्य पूर्ण सहमति से समस्या के समाधान को सुनिश्चित करना है।

समाधान

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य, दो पक्षों के मध्य सुलह अथवा स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से समाधान को सुनिश्चित करना है।

- पंचाट के विपरीत समाधान कराने वाले व्यक्ति को कोई बाध्यकारी परिणाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

- वादी तथा प्रतिवादी दोनों, समाधान कराने वाले व्यक्ति की सिफारिश को मंज़ूर भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं।

- सामान्य तौर पर भारत में समाधानकर्त्ता अक्सर कोई सरकारी अधिकारी ही होता है, जबकि कानूनी मामलों के संदर्भ में यह दायित्व राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा जो एक सांविधिक निकाय है) को प्रदान किया गया है।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill], 2021 पारित किया है।

- यह विधेयक नवंबर 2020 में जारी मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश [Arbitration and Conciliation (Amendment) ordinance] की जगह लेगा।

प्रमुख बिंदु

विधेयक की विशेषताएँ:

- मध्यस्थों की योग्यता:

- इस विधेयक में मध्यस्थों की योग्यता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की 8वीं अनुसूची से परे रखा गया है। इस अधिनियम में एक मध्यस्थ का प्रावधान है:

- उसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक वकील होना चाहिये, जिसके पास 10 साल का अनुभव हो, या

- भारतीय विधिक सेवा का एक अधिकारी होना चाहिये।

- इस विधेयक के अनुसार, मध्यस्थों की योग्यता का निर्धारण एक मध्यस्थता परिषद द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा किया जाएगा।

- पुरस्कार पर बिना शर्त रोक:

- यदि पुरस्कार भ्रष्टाचार के आधार पर दिया जा रहा है तो अदालत मध्यस्थता कानून की धारा 34 के तहत की गई अपील पर अंतिम फैसला आने तक इस पुरस्कार पर बिना शर्त रोक लगा सकती है।

लाभ:

- यह विधेयक मध्यस्थता प्रक्रिया में सभी हितधारकों के बीच समानता लाएगा।

- इससे सभी हितधारकों को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोकने का अवसर मिलता है।

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का दुरुपयोग करदाताओं से पैसे वसूलने के लिये किया जा रहा था जिसे इस विधेयक द्वारा रोका जाएगा।

भारतीय मध्यस्थता परिषद

- संवैधानिक पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 51 के अनुसार, भारत निम्नलिखित संवैधानिक आदर्शों को पालन करने के लिये प्रतिबद्ध है:

- संगठित लोगों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।

- अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना। ए.सी.आई. इस संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति हेतु एक कदम है।

- उद्देश्य: मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य विवादों के निवारण के लिये एक निवारण तंत्र के रूप में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of India) का प्रावधान करना।

- मध्यस्थता: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विवाद को एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सुलझाया जाता है जिसे मध्यस्थ (Arbitrator) कहा जाता है। मध्यस्थ समाधान पर पहुँचने से पहले दोनों पक्षों को सुनता है।

- सुलह: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादों के सुलह के लिये एक समझौताकार (Conciliator) को नियुक्त किया जाता है। यह विवादित पक्षों को समझौते पर पहुँचने में मदद करता है। बिना मुकदमे के विवाद का निपटारा करना एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से तनाव को कम कर, मुद्दों की व्याख्या कर, तकनीकी सहायता आदि द्वारा सुलह कराया जाता है।

- ACI की संरचना:

- ACI में एक अध्यक्ष होगा, जिसे:

- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश; या

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; या

- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश; या

- मध्यस्थता के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये।

- अन्य सदस्यों में सरकार द्वारा नामित लोगों के अतिरिक्त जाने-माने शिक्षाविद्, व्यवसायी आदि शामिल किये जाएंगे।

- मध्यस्थों की नियुक्ति: इस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मध्यस्थ संस्थाओं को नामित कर सकते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्था की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिये की जाएगी।

- उच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्था की नियुक्ति घरेलू मध्यस्थता के लिये की जाएगी।

- यदि कोई मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं हैं तो मध्यस्थ संस्थाओं के कार्यों को करने के लिये संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थों का एक पैनल बना सकता है।

- मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये किये गए आवेदन को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी- 2021

गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (जीएमसी) – 2021 का तीसरा संस्करण 07 से 09 नवंबर 2021 तक नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। जीएमसी भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है जो समुद्री सुरक्षा के अभ्यासियों और शिक्षाविदों के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है ताकि परिणामोन्मुख सामुद्रिक समझ प्राप्त की जा सके। जीएमसी-21 कॉन्क्लेव शेरपा कार्यक्रम के रूप में इस साल मई में आयोजित गोवा समुद्री संगोष्ठी-21 के कार्य स्तर के विचार-विमर्श पर आधारित होगा।

जीएमसी के इस वर्ष के संस्करण का विषय “मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रैट्स: ए केस फ़ॉर प्रोएक्टिव रोल फ़ॉर आईओआर नेवीज़” है जिसे समुद्री क्षेत्र में ‘हर रोज़ शांति’ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जीएमसी-21 में भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष, एडमिरल करमबीर सिंह, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड समेत हिंद महासागर के 12 समुद्री देशों से नौसेना प्रमुखों/समुद्री बलों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे। रक्षा सचिव और विदेश सचिव जीएमसी-21 के कॉन्क्लेव के उद्बोधन व मुख्य भाषण देंगे।

हिंद महासागर क्षेत्र के 21वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का फोकस बनने के साथ ही जीएमसी का लक्ष्य क्षेत्रीय हितधारकों को एक साथ लाना और समकालीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोगी कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। कॉन्क्लेव के प्रतिभागियों को प्रख्यात वक्ताओं और विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ तीन सत्रों में – उभरते गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दक्षताओं का लाभ उठाना, समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और बाहर के क्षेत्रों में उभरते गैर पारंपरिक खतरों को कम करने के लिए अनिवार्यताएं, आईओआर में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार जैसे विषयों पर बातचीत से लाभ होगा।

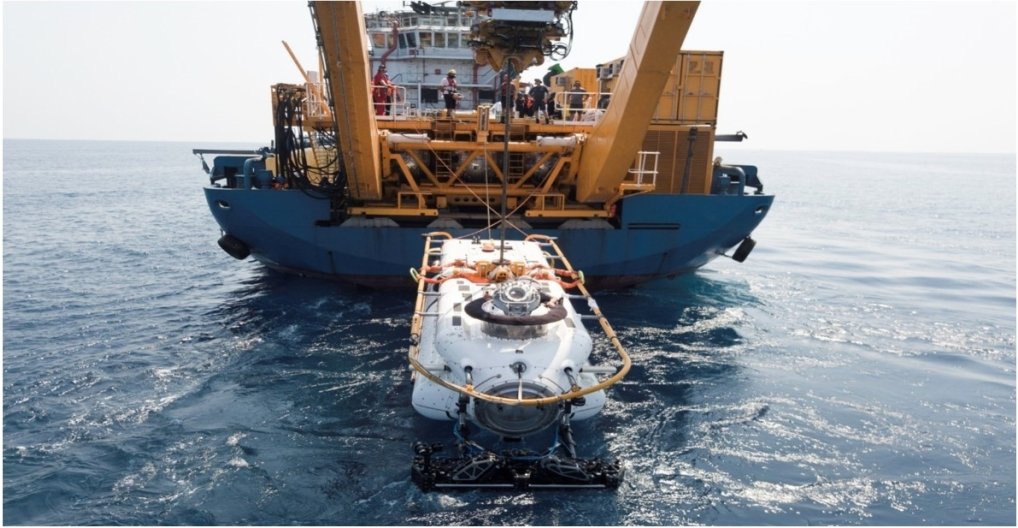

हाइड्रोग्राफी और समुद्री सूचना साझा करने के क्षेत्र में भी व्यापक विचार-विमर्श होगा। भाग लेने वाले नौसेना प्रमुख/समुद्री एजेंसियों के प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती और भविष्य की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतःक्रियाशीलता के महत्व पर भी ध्यान देंगे।कॉन्क्लेव के अंतर्गत आगंतुकों को ‘मेक इन इंडिया प्रदर्शनी’ में भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग और मारमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा में पनडुब्बियों के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (डीएसआरवी) की क्षमताओं को देखने का अवसर भी दिया जाएगा। अपनी तीसरे संस्करण में गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्र और निरंतर शांति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखता है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली

ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोगसूचक COVID-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है। Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ने कहा कि एंटीवायरल लेगेवरियो (molnupiravir) को हल्के से मध्यम COVID-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है।

मुख्य बिंदु

मूल रूप से फ्लू के इलाज के लिए बनाया गया मोलनुपिरवीर, नैदानिक परीक्षणों में प्रभावी साबित होने के बाद, हाल ही में COVID-19 के निदान वाले कमजोर रोगियों को दिन में दो बार दिया जा सकता है।

मोलनुपिरवीर (molnupiravir) को उन लोगों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है जिनमे हल्के से मध्यम COVID-19 और गंभीर बीमारी के विकास के लिए कम से कम एक जोखिम कारक है। ऐसे जोखिम कारकों में मोटापा, 60 से अधिक उम्र, मधुमेह मेलिटस या हृदय रोग शामिल हैं।

यूके के स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने कहा, यूके दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एक एंटीवायरल को मंजूरी दी है जिसे COVID-19 के लिए घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सबसे कमजोर और प्रतिरक्षाविहीन लोगों के लिए एक गेमचेंजर होगा, जो जल्द ही अभूतपूर्व उपचार प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1 PRE

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

5 नवंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में दिन को नामित किया था। यह दिन सेंडाई सेवन अभियान (Sendai Seven Campaign) के लक्ष्य (डी) को बढ़ावा देगा जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आपदा क्षति को कम करने और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करने पर केंद्रित है।

वैश्विक क्रियाएं

- दिसंबर 2004 की भयानक हिंद महासागर सुनामी के 3 सप्ताह के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोबे, जापान में एक साथ आया और कार्रवाई के लिए 10-वर्षीय ह्योगो फ्रेमवर्क (Hyogo Framework for Action) को अपनाया। आपदा जोखिम में कमी पर यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता था।

- हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली समुद्र के स्तर की निगरानी और राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्रों को अलर्ट प्रसारित करने के लिए बनाई गई थी।

महत्व

- संयुक्त राष्ट्र देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जागरूकता बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए नवीन दृष्टिकोण साझा करने के लिए दिवस मनाने का आह्वान करता है।

- 2030 के अंत तक, तटीय क्षेत्रों में रहने वाली विश्व जनसंख्या का लगभग 50% तूफान, सुनामी और बाढ़ के संपर्क में आने वाला है।

- लोगों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीला बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए निवेश महत्वपूर्ण है।

सूनामी

समुद्री तूफ़ान – को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, यानी बन्दरगाह के निकट की लहर। दरअसल ये बहुत लम्बी – यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फ़ासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती हैं, तो लहरों का निचला हिस्सा ज़मीन को छूने लगता है,- इनकी गति कम हो जाती है और ऊँचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही होती है। गति 420 किलोमीटर प्रति घण्टा तक और ऊँचाई 10 से 18 मीटर तक यानी खारे पानी की चलती दीवार। अक्सर समुद्री भूकम्पों की वजह से ये तूफ़ान पैदा होते हैं। प्रशान्त महासागर में बहुत आम हैं, पर बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर व अरब सागर में नहीं। इसीलिए शायद भारतीय भाषाओं में इनके लिए विशिष्ट नाम नहीं है।

सूनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप. इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी-कभी उल्कापात के असर से भी सूनामी लहरें उठती हैं।

भूकंप

जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक़्त बनती हैं वो सूनामी लहरें होती हैं। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि धरती की ऊपरी परत फ़ुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई है या कहें कि एक अंडे की तरह से है जिसमें दरारें हों। पहले सूनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरे चाँद सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं लेकिन सूनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं।

जैसे अंडे का खोल सख़्त होता है लेकिन उसके भीतर का पदार्थ लिजलिजा और गीला होता है। भूकंप के असर से ये दरारें चौड़ी होकर अंदर के पदार्थ में इतनी हलचल पैदा करती हैं कि वो तेज़ी से ऊपर की तरफ का रूख़ कर लेता है। धरती की परतें भी जब किसी भी असर से चौड़ी होती हैं तो वो खिसकती हैं जिसके कारण महाद्वीप बनते हैं। तो इस तरह ये सूनामी लहरें बनती हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर भूकंप से सूनामी लहरें बने। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना ज़रूरी है।

तट आगमन पर प्रभाव

जब ये सुनामी लहरें किसी भी महाद्वीप की उस परत के उथले पानी तक पहुँचती हैं जहाँ से वो दूसरे महाद्वीप से जुड़ा है और जो कि एक दरार के रूप में देखा जा सकता है। वहाँ सूनामी लहर की तेज़ी कम हो जाती है। वो इसलिए क्यों कि उस जगह दूसरा महाद्वीप भी जुड़ रहा है और वहां धरती की जुड़ी हुई परत की वजह से दरार जैसी जो जगह होती है वो पानी को अपने अंदर रास्ता देती है। लेकिन उसके बाद भीतर के पानी के साथ मिल कर जब सूनामी किनारे की तरफ़ बढ़ती है तो उसमें इतनी तेज़ी होती है कि वो 30 मीटर तक ऊपर उठ सकती है और उसके रास्ते में चाहे पेड़, जंगल या इमारतें कुछ भी आएँ- सबका सफ़ाया कर सकती है।

प्रभाव

सूनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान-माल का बुरी तरह नुक़सान कर सकती है। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्य वाणी नहीं कर सकते वैसे ही सूनामी के बारे में भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन सूनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहाँ-जहाँ मिलती है वहाँ के आसपास के समुद्र में सूनामी का ख़तरा ज़्यादा होता है। जैसे आस्ट्रेलियाई परत और यूरेशियाई परत जहाँ मिलती हैं वहाँ स्थित है सुमात्रा जो कि दूसरी तरफ फिलीपीनी परत से जुड़ा हुआ है। सूनामी लहरों का कहर वहाँ भयंकर रूप में देखा जा रहा है।

SOURCE-GKTODAY

PAPER-G.S.1