Current Affairs – 4 January, 2022

शून्य जुताई तकनीक

शून्य जुताई तकनीक (Zero Tillage Technology) एक कृषि पद्धति है। यह स्थायी मिट्टी के आवरण (permanent soil cover) को बनाए रखती है। यह मिट्टी में होने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। यह निरंतर फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है।

शून्य जुताई तकनीक (Zero Tillage Technology) क्या है?

भूमि जोतने का अर्थ है मिट्टी के कणों को उलटना, खोदना और हिलाना। यह खरपतवार को ख़त्म करने, फसल अवशेषों को समाप्त करने और मिट्टी को हवादार करने के लिए किया जाता है। हालांकि, जुताई करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। यदि अधिक मिट्टी का क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है (जो आमतौर पर ट्रैक्टरों की मदद से जुताई करते समय होता है), तो मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता खो जाती है। दूसरी ओर, शून्य जुताई तकनीक में बिना जमीन की तैयारी के फसल के बीज बोए जाते हैं। और बीजों को मिट्टी में दबा दिया जाता है।

जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के लाभ

यह फसल की अवधि को कम करती है। इस प्रकार, जल्दी फसल प्राप्त की जा सकती है। यह अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक होता है। यह भूमि की तैयारी के इनपुट को कम करने में सहायता करती है। यह बाहरी सिंचाई की आवश्यकता को कम करने के लिए मिट्टी में अवशिष्ट नमी का उपयोग करती है। यह कार्बन पृथक्करण में वृद्धि के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करती है। यह मृदा अपरदन, अपवाह द्वारा जल की हानि को रोकती है। यह वाष्पीकरण को धीमा कर देती है। इससे वर्षा जल का बेहतर अवशोषण होता है। अंततः भूमि की उपज बढ़ जाती है।

भारत में जीरो टिलेज

भारत में, भारत-गंगा के मैदानों में जीरो टिलेज का पालन किया जाता है। यहां धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुवाई की जाती है। इस पद्धति का पालन करने में भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय के साथ भूमि की उपज कम हो जाती है। यह मुख्य रूप से लगातार फसलों के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण है। अगली फसल बोने से पहले जमीन को दस दिन से ज्यादा बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकांश किसान समय के अंतराल का सख्ती से पालन करने में विफल रहते हैं।

जीरो टिलेज तकनीक के लाभ

यह तकनीक मुख्यत: गेहूं उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब एवं हरियाणा राज्य में वर्ष 2000-2001 में लगभग 1 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुवाई जीरो टिलेज तकनीक से की गई। अन्य राज्यों जैसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार में भी इस तकनीक का प्रचार-प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। जीरो टिलेज तकनीक के मुख्य लाभ निम्नलिखित है।

- अधिक पैदावार : वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि जीरो टिलेज तकनीक से बुवाई करने पर गेहूं की पैदावार परम्परागत बुवाई की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक पैदावार के मुख्य कारण हैं :

- जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुवाई 10-15 दिन पहले की जा सकती है जिससे देर से बुवाई के कारण पैदावार में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है।

- इस विधि से बुवाई करने पर गेहूं के पौधों के जड़ों की पकड़ अच्छी रहती है जिससे पौधा जमीन पर नहीं गिरता है।

- जीरो टिलेज से मृदा संरचना एवं मृदा उर्वरता बनी रहती है जिससे गेहूं के पौधे की बढ़वार अच्छी होती है।

- धान की कटाई ‘कम्बाइन मशीन से करने पर धान के पूरे अवशेष खेत में ही पड़े रहते हैं। ये अवशेष गेहूं की फसल में ‘मल्च’ का कार्य करते हैं जिससे पानी (नमी) का वाष्पीकरण कम होता है तथा इन अवशेषों के सड़ने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है।

- जीरो टिलेज तकनीक से बुवाई करने के बाद यदि वर्षा हो जाती है तो खेत में पपड़ी नहीं पड़ती है तथा फसल का अंकुरण प्रभावित नहीं होता है।

- खरपतवारों की रोकथाम : रोपाई वाले धान में मचाई (पडलिंग) करने से खरपतवारों के बीच भूमि में विभिन्न गहराईयों में फ़ैल जाते हैं। जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की बुवाई करने पर खरपतवारों के बीच नीचे से ऊपर नहीं आ पाते है। जो बीज जमीन पर ऊपरी सतह में रहते है केवल वही बीज अंकुरित होते हैं, जिनकी रोकथाम आसानी से शाकनाशी रसायनों जैसे आइसोप्रोटयूरान या 2,4-डी (एरीलान या वीडमार) द्वारा की जा सकती है। कुछ खरपतवारों के बीजों को उगने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है इसलिए बिन जुताई की दशा में इन खरपतवारों के बीजों को सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण इनका अंकुरण नहीं होता है। गेहूं का मामा (फेलेरिस माइनर) नामक खरपतवार उत्तर भारत में गेहूं उत्पादन में एक गम्भीर समस्या है। हरियाणा एवं पंजाब में इस खरपतवार में शाकनाशी रसायन के प्रति सहिष्णुता पाई गई है। जिसके कारण यह खरपतवार आइसोप्रोटयूरान नामक रसायन से नियंत्रित नहीं होता है। परन्तु अनुसंधान परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि जीरो टिलेज विधि से बुवाई करने पर गेहूं में इस खरपतवार की संख्या में काफी कमी पाई गई है। लेकिन जंगली जई नामक खरपतवार की संख्या में वृद्धि पाई गई है।

- उत्पादन लागत में कमी : धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई हेतु खेत की तैयारी में जहां परम्परागत विधि में 6-8 जुताई की आवश्यकता पड़ती है, वहीं जीरो टिलेज मशीन से बुवाई करने पर यह सम्पूर्ण कार्य बिना जुताई के ही किया जाता है। इसलिए खेत की तैयारी में लगने वाले खर्च में भारी बचत हो जाती है तथा इस प्रकार केवल खेत की तैयारी में ही लगभग 2000 से 2500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से बचत की जा सकती है। साथ ही साथ समय की भी भारी बचत होती है जिसे किसान अन्य कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।

- विदेशी मुद्रा की बचत : जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुवाई करने पर ईंधन की बचत होती है। हम सभी जानते है कि डीजल हमारे देश में खाड़ी के देशों से आयात किया जाता है जिस पर प्रति वर्ष भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। एक अनुमान के अनुसार यदि डीजल की बचत को धान-गेहूं फसल चक्र के क्षेत्रफल, जो कि 5 मिलियन हेक्टेयर में है, मापा जाए तो 640 मिलियन लीटर डीजल प्रतिवर्ष की बचत होगी जो कि 200 मिलियन अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष (जिसमें भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत शामिल है) बनता है (चौहाना एवं सहयोगी, 2001)।

- पर्यावरण प्रदूषण में कमी : एक निष्कर्ष के अनुसार एक लीटर डीजल जलने से पर्यावरण में 5 किग्रा. कार्बन डाईआक्साइड पैदा होती है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर लगभग 135-150 किग्रा. कार्बन डाइआक्साइड कम करके यह तकनीक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है। कार्बन डाइआक्साइड ही वातावरण में गर्मी बढ़ने (ग्लोबल वार्मिग) का मुख्य कारण है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

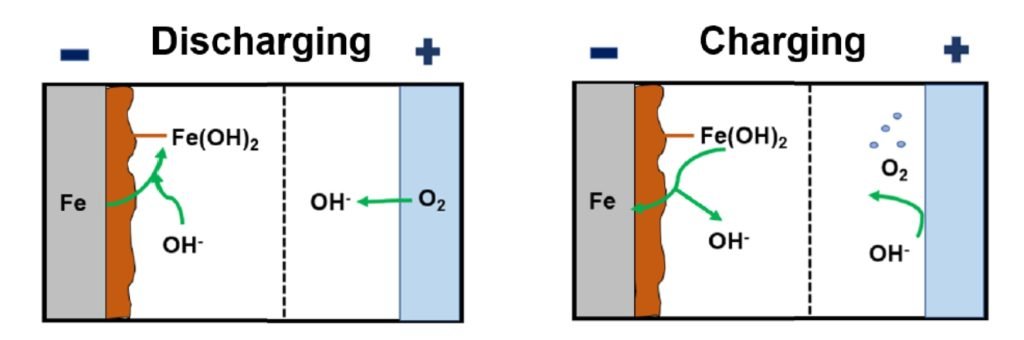

आयरन-एयर बैटरी

वोक्सवैगन एजी (Volkswagen AG) द्वारा समर्थित एक बैटरी स्टार्ट-अप क्वांटमस्केप कॉर्प (QuantumScape Corp) “आयरन-एयर बैटरी” नामक तकनीक पर काम कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- यह तकनीक कार की बैटरी को सस्ता, अधिक विश्वसनीय और तेज रिचार्ज के लिए उपयुक्त बना सकती है।

आयरन-एयर बैटरी क्या है?

आयरन-एयर रिचार्जेबल बैटरी एक आकर्षक तकनीक है, जिसमें ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। इस तकनीक का मुख्य कच्चा माल आयरन ऑक्साइड है, जो गैर-विषाक्त, प्रचुर मात्रा में, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है। अधिकांश आयरन-बैटरियों को वर्तमान में रेडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पन्न करने या संग्रहीत करने के लिए आयरन ऑक्साइड का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है।

आयरन-एयर बैटरियों में बिजली कहाँ से आती है?

आयरन-एयर बैटरियों में शक्ति लोहे के ऑक्सीजन के साथ परस्पर क्रिया से आती है। प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन परिवेशी वायु से ली जा सकती है। इस प्रकार, यह इसे स्टोर करने के लिए सेल की आवश्यकता को समाप्त करता है। आयरन-एयर बैटरी 600wh/kg लीथियम-आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा बचाती है।

बैटरी का महत्व

आयरन-एयर बैटरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि फेरस और सोडियम दोनों अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हैं। वे क्षार विलयन (alkali solutions) के निर्माण खंड हैं। इनका जीवनकाल लगभग 30 वर्ष का होता है। आयरन-ऑक्सीजन बैटरी ओवरकुरेंट, ओवरचार्जिंग और आंशिक निर्वहन के लिए भी लचीला हैं। एक रिचार्जेबल आयरन-ऑक्सीजन बैटरी पारंपरिक बिजली स्टेशनों की तुलना में परिचालन लागत पर 100 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। लिथियम-आयन बैटरी की कीमत की तुलना में यह दसवें हिस्से से भी कम है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3

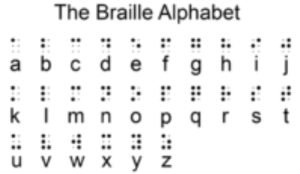

विश्व ब्रेल दिवस

4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहला ब्रेल दिवस है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवम्बर, 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल का जन्म दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टि-बाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है।

लुइस ब्रेल

लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी, 1809 को फ्रांस के कूपवरे में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुइस ब्रेल ने अपनी दोनों आँखों की रौशनी खो दी थी। 1821 में ब्रेल को फ़्रांसिसी सेना के चार्ल्स बार्बिएर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में ज्ञात हुआ, इस प्रणाली में भी डॉट्स का उपयोग किया जाता था। परन्तु चार्ल्स बार्बिएर का यह कोड काफी जटिल था। इसके बाद ने अपनी लिपि पर कार्य शुरू किया, 1824 तक लुइस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया था, उस समय वे 15 वर्ष के थे। लुइस ब्रेल की लिपि काफी सरल थी।

ब्रेल लिपि (अंग्रेज़ी : Braille scripts) एक तरह की लिपि है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग-अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्डे्रन में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में “वेलन्टीन होउ” द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर एक प्रशिक्षण के लिये आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अँधेरे में पढ़ी जाने वाली “नाइट राइटिंग” या “सोनोग्राफी” लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की दो पंक्तियों को रखा जाता था, पर इसमें विराम चिह्न, संख्या, गणितीय चिह्न आदि नहीं होते थे। ब्रेल को वहीम से यह विचार आया। लुई ने इसी लिपि पर आधारित किन्तु 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिह्न वाली लिपि बनायी। उसमें न केवल विराम चिह्न बल्कि गणितीय चिह्न और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। सन् 1824 में पूर्ण हुई यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है।

SOURCE- bhartdiscovery.org

PAPER-G.S.1PRE

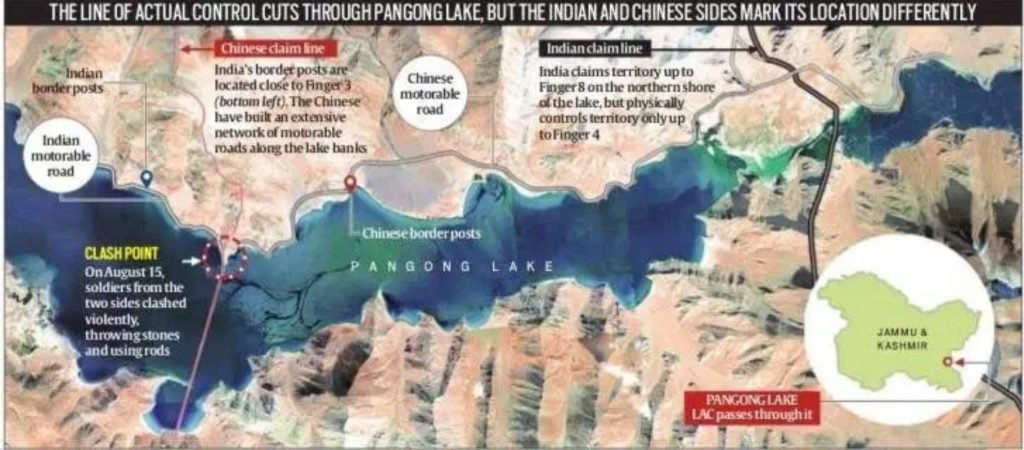

पैंगोंग त्सो

पिछले दो महीनों में यह देखा गया है कि चीन पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- इस पुल का निर्माण चीन की तरफ हो रहा है। हालांकि, यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के भारत के दावे से 25-30 किमी. दूर है।

- यह पुल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे को जोड़ता है, जिससे चीनी सेना को दोनों पक्षों तक त्वरित पहुंच मिलती है।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2020 में, भारत ने दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज पर प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। इसने सैनिकों को एक रणनीतिक लाभ प्रदान किया। तनाव कम करने के लिए “mutual pullback plan” के बाद भारत ऊंचाई से पीछे हट गया था।

चीन के लिए पुल का महत्व

इस पुल का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुल त्वरित प्रेरण (quick induction) की सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि यह पैंगोंग झील पर विवादित क्षेत्रों तक पहुंचने की दूरी और समय को कम करेगा। यह दोनों किनारों को जोड़ेगा और इस प्रकार किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए चीनी सेना को दोनों ओर से आसानी से पहुंचने की अनुमति देगा।

नया सीमा कानून

- 1 जनवरी, 2021 को चीन ने अपना नया सीमा कानून लागू किया। नया कानून अपनी सीमा रक्षा, सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे और गांवों के विकास को मजबूत करने का आह्वान करता है।

- यह उन शर्तों को भी निर्धारित करता है, जिनके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन उपाय किए जा सकते हैं।

भारत की चिंताएं

जब से लद्दाख में तनाव शुरू हुआ है, मई 2021 में चीन ने इस सेक्टर में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख के अलावा, चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में आक्रामक कदम उठा रहा है। हाल ही में चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम भी बदल दिया था।

चीन LAC पर तैनाती और निर्माण क्यों बढ़ा रहा है?

इसके संभावित कारण निम्नलिखित हैं:

- अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भारत का निर्णय (जैसे- दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण)।

- अमेरिका की ओर भारत का झुकाव (जैसे- क्वाड)।

- चीन गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत के दावे को चीन के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) प्रोजेक्ट पर हमला मानता है।

पैंगोंग त्सो (Pangong Tso)

- लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ है झील।

- पैंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक लंबी संकरी, गहरी, एंडोर्फिक (लैंडलॉक) झील है।

- पैंगोंग त्सो का पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण-पूर्व में 54 किमी. दूर स्थित है।

- 135 किमी. लंबी यह झील बुमेरांग (Boomerang) के आकार में 604 वर्ग किमी. में फैली हुई है और अपने सबसे विस्तारित बिंदु पर यह 6 किमी. चौड़ी है।

- खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है, यह आइस स्केटिंग (Ice Skating) और पोलो के लिये एक उत्तम स्थान है।

- इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है। परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल है।

- इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुज़रती है।

- 19वीं शताब्दी के मध्य में यह झील जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी। जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक प्रयास था।

SOURCE-INDIAN EXPRESS

PAPER-G.S.2

2022 के लिए इसरो के मिशन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के. सिवन ने हाल ही में 2022 की योजनाओं के बारे में घोषणा की। उन्होंने 2021 में किए गए मिशनों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

मिशन 2022 के लिए योजना

- PSLV पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4 और 6 लॉन्च किए जाने हैं।

- इसरो 2022 में आदित्य L1, चंद्रयान 3, XpoSat, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन और IRNSS भी लॉन्च करेगा।

- अन्य 2022 योजनाओं में DISHA, वीनस मिशन, ISROCNES, TRISHNA शामिल हैं।

2021 में पूरे किए गए मिशन

- निसार मिशन : एस-बैंड SAR पेलोड नासा को दिया गया

- आदित्य L1 मिशन : हार्डवेयर लूप टेस्ट पूरा हुआ

- क्रायोजेनिक चरण के दौरान हुई समस्याओं के कारण GSLV F-10 मिशन विफल रहा

- चंद्रयान 3 के डिजाइन में बदलाव किया गया बदलाव

- गगनयान: क्रायोजेनिक चरण, L-IIO विकास इंजन, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम मोटर्स के लिए परीक्षण जारी हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पैराशूट ड्रॉप टेस्ट शुरू हो गया है।

तृष्णा (TRISHNA)

इस उपग्रह का उद्देश्य भूमि की सतह के तापमान का मानचित्रण करना है। इसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ‘तृष्णा’ पानी के उपयोग की निगरानी भी करेगा। इसी तरह के भारत-फ्रांस के संचालन में मेघा-ट्रॉपिक्स (Megha – Tropiques) और सरल-अल्टिका (SARAL – AltiKa) शामिल हैं। ‘सरल’ मिशन ARGOS का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्र का अध्ययन करेगा। ARGOS एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। ‘मेघा – ट्रॉपिक्स’ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जल चक्र में ऊर्जा के आदान-प्रदान का अध्ययन करेगा। यह थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन करेगा।

निसार मिशन (NISAR Mission)

यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। NISAR का अर्थ NASA – ISRO – SAR. SAR is Synthetic Aperture Radar है। राडार का उपयोग पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है। NISAR सबसे बड़ा परावर्तक एंटीना (NASA द्वारा डिज़ाइन किया गया) ले जाएगा। निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य हर 12 दिन में पृथ्वी को स्कैन करना है। यह समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों की तस्वीरें भेजेगा।

DISHA

दिशा एक जुड़वां उपग्रह प्रणाली है। यह पृथ्वी की एरोनॉमी (पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत) का अध्ययन करेगा।

इसरो के बारे में

1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इन्कोस्पार) का गठन हुआ तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कर्णधार, दूरदृष्टा डॉ. विक्रम साराभाई के साथ इन्कोस्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुंबा भूमध्यरेखीय राकेट प्रमोचन केंद्र (टर्ल्स) की स्थापना की।

1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इन्कोस्पार का अधिक्रमण किया। डॉ. विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो को विकास के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक निदेश दिए। तत्पश्चात् इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रैद्योगिकी विकसित की।

इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ध्येय को सदा बनाए रखा है। इस प्रक्रिया में, यह विश्व की छठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है। इसरो के पास संचार उपग्रह (इन्सैट) तथा सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भू प्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोग विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास कर, प्रदान करता है : जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं – प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्रकला, नौवहन, दूर-चिकित्सा, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह।

इन उपयोगों के अनुसार, संपूर्ण आत्म निर्भता हासिल करने में, लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोचक प्रणालियां विकसित करना आवश्यक था जो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के रूप में उभरी। प्रतिष्ठित पी.एस.एल.वी. अपनी विश्वसनीयता एवं लागत प्रभावी होने के कारण विभिन्न देशों के उपग्रहों का सबसे प्रिय वाहक बन गया जिसने पहले कभी न हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। भू तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) को अधिक भारी और अधिक माँग वाले भू तुल्यकाली संचार उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया।

प्रौद्योगिक क्षमता के अतिरिक्त, इसरो ने देश में विज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा में भी योगदान दिया है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में सुदूर संवेदन, खगोलिकी तथा खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान तथा सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र तथा स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित इसरो के अपने चन्द्र तथा अंतरग्रहीय मिशन वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा, विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जो कि विज्ञान को समृद्ध करता है।

भविष्य की तैयारी प्रौद्योगिकी में आधुनिकता बनाए रखने की कुंजी है और इसरो, जैसे-जैसे देश की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं बढ़ती हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को इष्टतमी बनाने व बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसरो भारी वाहक प्रमोचितों, समानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं, पुनरूपयोगी प्रमोचक राकेटों, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, एकल तथा दो चरणी कक्षा (एस.एस.टी.ओ. एवं टी.एस.टी.ओ.) राकेटों, अंतरिक्ष उपयोगों के लिए सम्मिश्र सामग्री का विकास एवं उपयोग इत्यादि के विकास में अग्रसर है।

SOURCE-ISRO.ORG

PAPER-G.S.3