‘मनमोहनामिक्स’: डॉ मनमोहन सिंह के स्वयं के शब्दों में

परिचय:

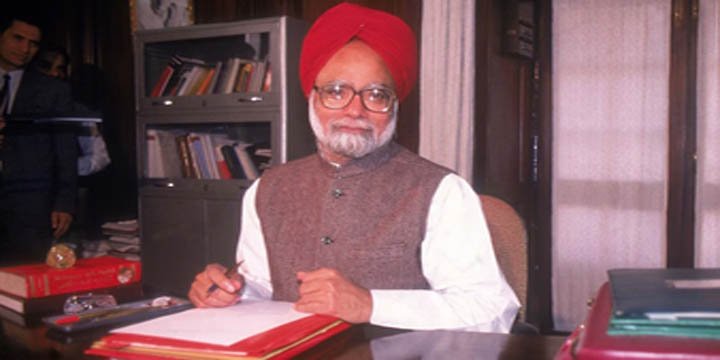

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के कम समझे गए सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक हैं। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज से प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में ट्राइपोज़ और 1962 में ऑक्सफोर्ड से डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1969 से 1971 तक दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया और भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्धारण भूमिकाओं में काम किया।

- उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत को एक केंद्रीय रूप से नियोजित, अत्यधिक विनियमित और बड़े पैमाने पर बंद अर्थव्यवस्था से एक खुली, उदारीकृत बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने का काम किया। 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने देश में सबसे तेज़ आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के चरण की देखरेख की। लेकिन उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में एक “नीतिगत पक्षाघात” देखा गया।

‘मनमोहनामिक्स’ से जुड़े प्रश्न क्या हैं?

- ऐसे में कुछ प्रश्न उठते है कि क्या मनमोहन सिंह वास्तव में मुक्त व्यापार तथा निर्यात आधारित विकास के वादे में विश्वास करते थे? क्या उनका मानना था कि असमानता को दूर करने के लिए सरकारों को “अमीरों को लूटना” चाहिए? क्या उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तब भी समर्थन देने की कोशिश की, जब वे घाटे में थे?

- इसके उत्तर में डॉ सिंह के अपने लेखन के अंश – जो उनके सबसे महत्वपूर्ण भाषणों और लेखों के पांच-खंडों के सेट से लिए गए हैं, जिन्हें 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था – से ही जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

नियोजित बनाम बाजार अर्थव्यवस्था पर मत:

- भारत की “नेहरूवादी” आर्थिक नीति स्थापना के हिस्से के रूप में भी, डॉ. सिंह ने दिखाया कि वे नियोजन प्रक्रिया में अंधविश्वासी नहीं थे, न ही वे सरकार में भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति अंधे थे।

- 1986 में IISc बैंगलोर में विट्ठल एन चंदावरकर मेमोरियल व्याख्यान देते हुए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ सिंह ने कहा: “योजना आर्थिक बीमारियों के लिए रामबाण नहीं है। यह सब संस्थागत व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि एक काफी कुशल और ईमानदार सार्वजनिक प्रशासन की बुनियादी पूर्व शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो नियोजन से संसाधन आवंटन या आय वितरण में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है”।

- हालांकि, डॉ. सिंह यह समझते थे कि उनके पहले नीति निर्माताओं ने योजनाबद्ध आर्थिक दृष्टिकोण क्यों चुना। उन्होंने कहा: “तीसरी दुनिया के नए स्वतंत्र देशों ने पाया कि उनके पास सामाजिक ओवरहेड पूंजी के एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के साथ-साथ जोखिम और अनिश्चितता को सहन करने की प्रबल प्रवृत्ति वाले उद्यमी वर्ग की भी कमी थी। इस माहौल में, बाजार की ताकतों और निजी उद्यम पर विशेष निर्भरता से पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं हो सकती”।

- “इसके अलावा एक अतिरिक्त चिंता यह भी थी कि आय और धन के अत्यधिक विषम प्रारंभिक वितरण की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था में, बाजार की ताकतों पर अत्यधिक निर्भरता इन असमानताओं को उस सीमा तक बढ़ा सकती है जो व्यापक जनसमूह को स्वीकार्य नहीं होगी”।

लाइसेंस-परमिट राज पर मत:

- 1983 में मद्रास में अपने टीटीके मेमोरियल लेक्चर में, रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ सिंह, ने निजी उद्यम पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक विनियमनों को तेजी से कम करने का तर्क दिया।

- उनके अनुसार “मुझे सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखती जब तक कि विस्तृत प्रोग्रामिंग और लाइसेंसिंग को देश के लिए महत्वपूर्ण महत्व वाले क्षेत्रों और उद्योगों की एक प्रबंधनीय सूची तक सीमित करने का जानबूझकर प्रयास नहीं किया जाता… अन्य सभी मामलों में, औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त किया जा सकता है। सरकार अभी भी संभावित उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए मांग पूर्वानुमान जारी कर सकती है, लेकिन निवेश निर्णय का विकल्प उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए”।

असमानता को कम करने के लिए ‘अमीरों को लूटने’ का मुद्दा:

- डॉ. सिंह इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर भारत ने सिर्फ़ बाज़ार की ताकतों का रास्ता चुना तो असमानताएँ बढ़ने का खतरा है। 1983 के एक व्याख्यान में, डॉ. सिंह ने व्यापक सामाजिक और आर्थिक अशांति से बचने के लिए “अभिजात वर्ग-जन विरोधाभासों को नियंत्रित करने” की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

- लेकिन सिंह ने असमानता को दूर करने के लिए “अमीरों को लूटने” की नीतियों को अपनाने वाली सरकारों के खिलाफ भी चेतावनी दी।

- “खुली राजनीति के ढांचे में काम करने वाली एक अविकसित मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी उद्योग के बीच आपसी विश्वास और भरोसे के रिश्ते की स्थापना एक आसान काम नहीं है। उद्यमी आम तौर पर छोटे अल्पसंख्यक समूहों से आते हैं और अक्सर ‘अमीरों को लूटने’ की नीतियों का चुनावी अपील बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार, सरकारें अक्सर लोकलुभावन दबावों का शिकार हो जाती हैं और चुनावी अपील को ध्यान में रखते हुए नियामक ढांचा तैयार करती हैं। यह उद्यमियों को सट्टेबाजों, अल्पकालिक अधिकतमकरण करने वालों में बदलने के लिए मजबूर करता है, जो रचनात्मक उत्पादक गतिविधि के बजाय राजनीतिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करके जीविका कमाते हैं, और उन्हें करों से बचने और स्विस बैंकों में निवेश के लिए विदेश में धन निकालने के लिए एक मजबूत अंतर्निहित प्रोत्साहन प्रदान करता है”।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वायत्तता, यूनियनों पर मत:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अकुशलता लाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप, मूल्य नियंत्रण, तथा बीमार और संघर्षरत फर्मों में ट्रेड यूनियनों की भूमिका, डॉ सिंह की चिंता के क्षेत्र थे, जिन्हें भारत को पीछे धकेलने वाला माना जाता था।

- उन्होंने 1986 के व्याख्यान में उन्होंने कहा: “सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्वायत्तता और जवाबदेही पर लगभग दो दशकों से चर्चा चल रही है। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र की कसम खाते हैं और फिर भी इन उद्यमों को वैध कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं देते, वे सार्वजनिक क्षेत्र के सच्चे मित्र नहीं हैं। यह भी माना जाना चाहिए कि यदि सार्वजनिक उद्यमों के शीर्ष अधिकारियों को कार्यकाल की उचित सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो हम उनसे अपने उद्यमों के हित के बारे में काफी दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद नहीं कर सकते।

- “ट्रेड यूनियनें जो अपने सदस्यों की नौकरी की सुरक्षा के लिए अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को जारी रखने पर जोर देती हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र या, उस मामले में, रोजगार के हित को आगे नहीं बढ़ाती हैं”।

नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.

नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं

Read Current Affairs in English ⇒